Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz veranstaltet. Seit den Anfängen nimmt die Stadt Wesel regelmäßig teil.

Der Tag des offenen Denkmals soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege wecken. Doch seit der Corona-Pandemie ist vieles anders: Führungen und Rundgänge sind aufgrund der Pandemie nur schwer möglich. Damit dennoch die deutsche Denkmallandschaft erlebbar gemacht werden kann, hat die Stiftung auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, Denkmäler digital aufzubereiten und der Öffentlichkeit vorzustellen.

Die Stadt Wesel folgt diesem Aufruf und stellt den alten jüdischen Friedhof an der Esplanade vor.

Jüdische Friedhöfe in Wesel

Ein Ort für die Ewigkeit

Grabgestaltung

Trauerrituale

Inschriften

Restaurierung

Hier geht es zum virtuellen Rundgang - Jüdischer Friedhof Wesel

Dankeswerterweise erstellt von Rainer Gellings, Stadtbrandinspektor Freiwillige Feuerwehr Wesel (Löschzug Büderich)

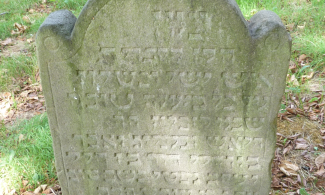

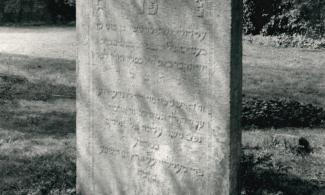

David Jacobs – 1665 oder 1668

Der relativ kleine, schlichte Stein des David Jacobs ist der älteste erhaltene Stein dieses Friedhofes. Er bestätigt die vermutete Inbetriebnahme dieses Friedhofes im späten 17. Jahrhundert. Die Stele mit rundbogigem Abschluss und seitlichen Voluten zeigt eine rechtsbündig eingemeißelte Beschriftung, die die Symmetrie beeinträchtigt. Vermutlich wurde die Inschrift von einem nichtjüdischen Steinmetz gefertigt, der Probleme mit den hebräischen Schriftzeichen hatte.

Bei dem Verstorbenen handelte es sich um den Rabbiner David Jacobs, der, aus Friesland stammend, sich spätestens 1623 in Wesel niederließ. Er wurde zum ersten Rabbiner des Herzogtums Kleve ernannt, der alle innerjüdischen Streitigkeiten zu schlichten hatte.

(Nach: N. Hüttenmeister – Salomon Ludwig Steinheim – Institut Duisburg)

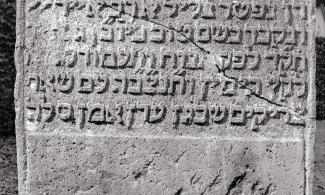

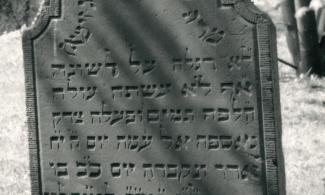

Simcha Dan – 1744

Der Basaltstein für Simcha Dan ist eine äußerst sorgfältig gearbeitete Stele mit abgetrepptem Schweifgiebel, hochwertiger erhabener Schrift und umlaufender Rahmung.

Die beiden Teile des zerbrochenen Steins wurden in verschiedenen Jahren im Boden gefunden und wieder zusammengefügt.

Über den Verstorbenen ist bekannt, dass er als Rechnungsführer der jüdischen Gemeinde fungierte. Er stammte vermutlich aus der Gompertz-Familie, die über mehrere Generationen die Rabbiner stellten.

(Nach: N. Hüttenmeister – Salomon Ludwig Steinheim – Institut Duisburg)

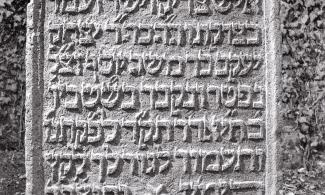

Jizchak Jaakow – 1744

Das Grabmal des Jizchak Jaakow weist ähnliche Gestaltungsmerkmale wie Stein Nr. 18 auf und stammt aus demselben Jahr. Auch dieser aufwändig gefertigte Basaltstein wurde im Boden gefunden und wieder aufgestellt.

Schne’ur Salman – 1836

Die rechteckige Stele aus rotem Mainsandstein könnte in ihrer Machart auch auf christlichen Friedhöfen stehen. Sie entspricht der damals üblichen Gestaltung mit seitlicher Einrahmung durch Pilaster (flache Pfeiler), die mit Kapitellen aus Blüten oben abschließen, verziertem Schlussstein und Blattwerk in den Zwickeln, einem häufigen Motiv auf Friedhöfen.

Der dort Begrabene war Junggeselle und verstarb im Alter von 55 Jahren in der Nacht des Pessachfestes, was aus dem als Gedicht arrangierten Text hervorgeht.

Lea Simon – 1842

Die Sandsteinstele für Lea Simon wurde vielleicht von einem jüdischen Steinmetz gearbeitet; darauf weisen ähnliche Grabsteine in Alpen, Krefeld und Xanten hin. Die Stele weist einen schönen geschweiften Rundbogenabschluss sowie eine scharrierte Rahmung auf.

Wie bei den meisten Sandsteinen waren die Schäden ausgeprägt: der Stein konnte nicht vor Ort instandgesetzt werden und wurde in einer Steinmetzwerkstatt in Kempen restauriert. Dort wurden die losen Schalen neu verklebt, die Hohlräume und Risse mit Epoxidharz hinterspritzt und die Übergänge mit Restauriermörtel angeböscht.

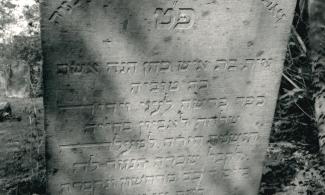

Hannah Feibelmann – 1842

Der Grabstein für Hannah Feibelmann aus dem Jahr 1842 besticht mit schön gegliederter, vertiefter Inschrift. Aus dem Text geht hervor, dass sie sich um Arme und Bedürftige gekümmert hat.

Mordechai Lipman – 1845

Diese Stele aus Ruhrsandstein weist erhebliche Schäden an der abblätternden Oberfläche auf. Hier hatte sich der Schriftbereich durch Frostsprengung gelöst, die Steinschichten waren aufgequollen; darunter fanden sich bei der Restaurierung im Jahr 2008 Käfer und Insekten. In der Werkstatt des Steinmetzes Manfred Messing, Kempen, wurden 40 dünne Löcher gebohrt, in die Injektionen mit Epoxidharz erfolgten, um den Stein zu festigen. Die losen Schalen an der Oberfläche wurden neu verklebt und die Ränder mit Restauriermörtel angeböscht.

Die Inschrift gibt keine weiteren Informationen über den Verstorbenen.

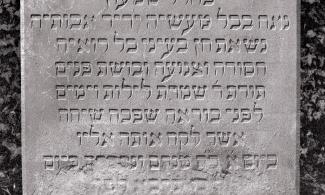

Schewa Schönche – 1861

Die breite Stele aus Sandstein war umgekippt und wurde am Rand des Friedhofes wieder aufgestellt. Sie ist relativ gut erhalten; die eingetiefte Schrift ist zentriert und folgt in der ersten Zeile dem eingezogenen Bogen.

Das Grabmal wurde einer in jungen Jahren Verstorbenen gesetzt, wie der Inschrift zu entnehmen ist: „… lieblich in all ihren Werken, Liebling ihrer Eltern, Gefallen fand sie in den Augen aller, die sie sahen, anmutsvoll und züchtig und verschämten Angesichtes…“

(Nach: N. Hüttenmeister – Salomon Ludwig Steinheim – Institut Duisburg)

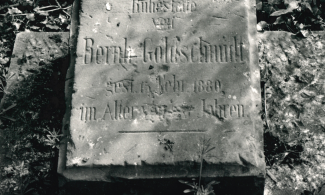

Bernhard Goldschmidt – 1880

Die liegende Grabplatte aus Blaustein für Bernhard Goldschmidt weist für diesen Friedhof eine Besonderheit auf: er ist ausschließlich deutsch beschriftet. Über den Verstorbenen weiß man, dass er unverheiratet war und keine Nachkommen hatte. Das Geburtsdatum ist nicht zu entziffern, man weiß jedoch aus anderen Quellen, dass er 1808 bereits volljährig war. Er müsste also über 90 Jahre alt geworden sein.

Mosche Bendit – 1829

Als Besonderheit handelt es sich bei diesem außergewöhnlichen Stein aus Marmor um eine ersetzte Inschrifttafel des Berliner Tores in Wesel, deren Rückseite hier eine zweite Verwendung gefunden hat.

Die gerahmte Inschrift, nur noch schlecht zu entziffern, verweist auf seine verstorbene Frau: „Die einander lieb im Leben sind auch im Tode nicht getrennt. Hier ist begraben zu Füßen seiner Gattin…“ Seine Frau ist 7 Jahre vor ihm gestorben; ihr Grabstein ist ebenfalls erhalten.

(Aus: Michael Brocke, Nur Gräber bleiben mir, 1988)

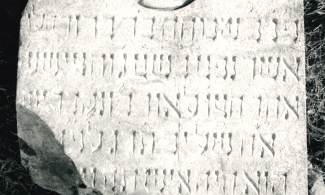

Simcha Halevi – 1843

Der Marmorstein für Simcha Halevi (links) ist nur noch als Fragment erhalten und zeigt oben in der Mitte eine eingetiefte Levitenkanne. Leviten waren traditionell die Tempeldiener und dort für die Reinheit zuständig. Unter anderem war es ihre Aufgabe, den Priestern vor dem Segnen die Hände zu waschen.

Die Darstellung der Levitenkanne war ein häufiges Motiv; auch den nur als Fragment erhaltene Giebelaufsatz (rechts) ziert eine solche Kanne.